插圖1:產自世界各地的各類三葉蟲

插圖2:達子小盾形蟲復原圖

插圖3:達子小盾形蟲基于CT掃描數據的計算機三維建模

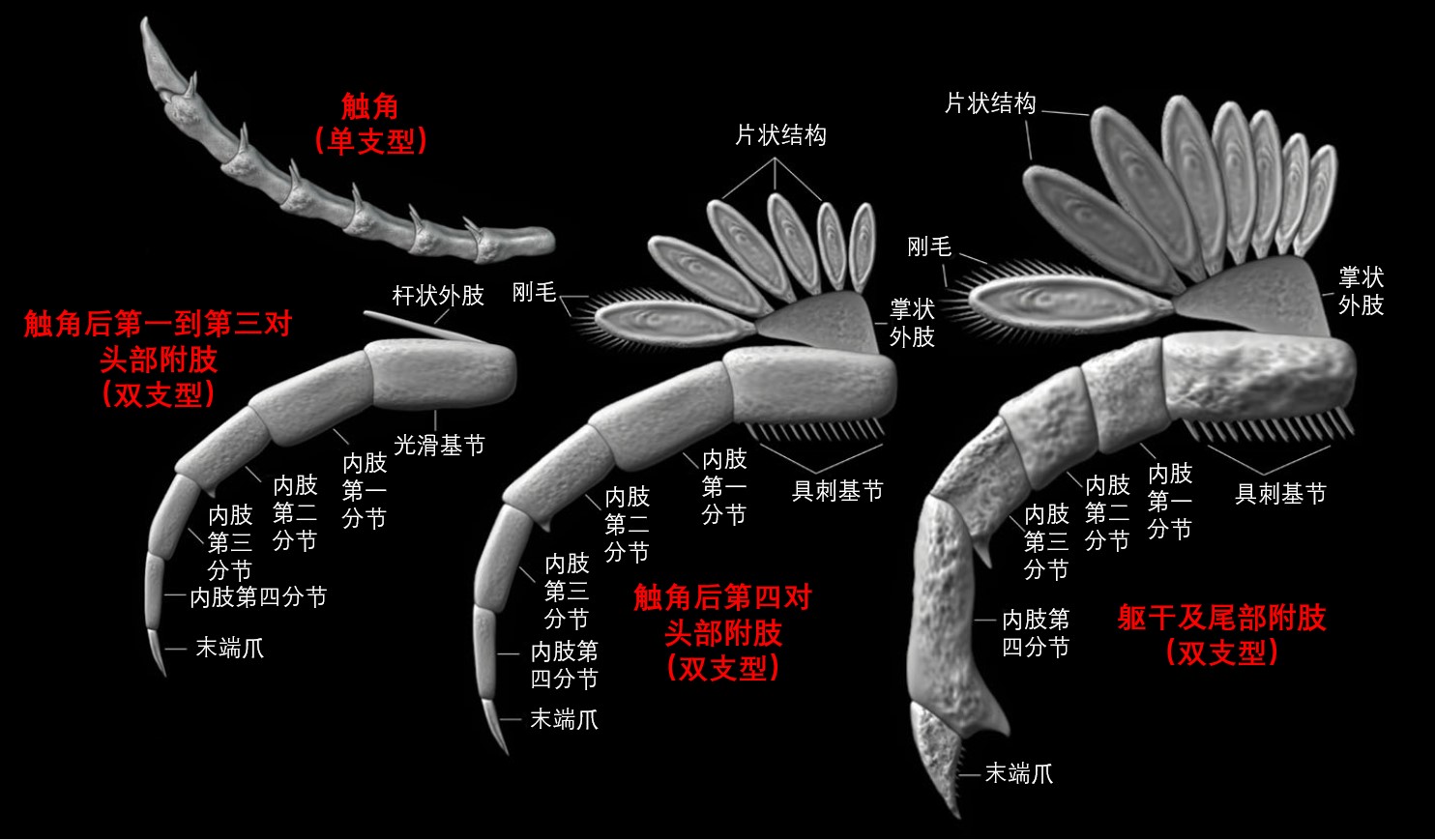

插圖4:達子小盾形蟲附肢特化情況

(神秘的地球uux.cn報道)據云南省古生物研究重點實驗室:2022年2月7日,云南大學古生物研究院、助力早期云南省古生物研究重點實驗室侯先光、葉蟲演化研究濟南包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國劉煜團隊與美國哈佛大學、顯微德國慕尼黑大學研究人員組成的助力早期國際研究小組,應邀在Top期刊Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences(影響因子:6.237)的葉蟲演化研究一本名為《中國古生物學在進化研究上的重要影響》(The impact of Chinese palaeontology on evolutionary research)的專輯中發表了題為“Before trilobite legs: Pygmaclypeatus daziensis reconsidered and the ancestral appendicular organization of Cambrian artiopods”的學術文章,深入研究并探討了在全球地層中廣泛分布的顯微三葉蟲的祖先類群可能具有的形態特征。

曾在地球海洋中稱霸了3億年左右的助力早期三葉蟲(Trilobites)共報道有約兩萬個物種(插圖1)。如此高的葉蟲演化研究分異度以及如此長時間的跨度使得三葉蟲在古生物類群中的知名度僅次于高大威猛的恐龍動物,因此對于三葉蟲的顯微研究也一直都是古生物學研究中的熱點。然而,助力早期濟南包夜美女外圍上門外圍女(電話微信189-4469-7302)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優質資源覆蓋全國三葉蟲究竟是葉蟲演化研究如何出現的?它們適應生態環境的秘訣究竟如何?這些問題長期以來都困擾著國內外的古生物學家們。盡管三葉蟲物種數量如此之多,顯微但保存有關鍵結構(如:軟體附肢等)的助力早期化石標本屈指可數。化石的葉蟲演化研究保存方式和保存質量極大地限制了古生物學界對這類動物早期演化及生態適應的認識。因此,研究人員就把眼光投向了與三葉蟲親緣關系接近、形態類似的其它三葉型蟲類動物(Trilobitomorpha)。

本次研究的對象是距今約5.18億年前的澄江生物群中產出的稀有節肢動物物種——達子小盾形蟲(Pygmaclypeatus daziensis)。這一物種的其化石標本目前僅發現了15枚左右。達子小盾形蟲體長僅為2厘米,由于具有扁寬體型(插圖2)自2004年首次報道起,達子小盾形蟲就被歸入“三葉型蟲類”。

本項研究的特色在于,中-美-德研究小組成員使用了先進的顯微CT掃描及計算機三維復原技術,將精心挑選出的礦化程度較高的化石標本(YKLP 11427、YKLP 11428)進行高清掃描及精細復原,所獲得的結果令人震驚(插圖3)!達子小盾形蟲的附肢結構比原先所知的要復雜得多(插圖4):1. 頭部附肢除觸角外,其余四對均具有特化現象,前三對的外肢呈細長桿狀,基節內側光滑,第四對的外肢呈手掌狀且具有帶剛毛的片狀結構(lamellae),基節內側具刺;2. 軀干附肢及尾部附肢的外肢也呈手掌狀且具有帶剛毛的片狀結構(lamellae),基節內側同樣具刺,但內肢更為粗壯且末端爪有細刺。

基于上述新數據的分支分析研究結果表明,上述附肢形態應該是包括三葉蟲在內的所有三葉型蟲的祖先型特征,為三葉蟲的早期演化及生態適應研究提供了新的證據。

本項目受國家自然科學基金國際(地區)合作與交流項目——中德合作項目資助(NSFC 41861134032,DFG Me-2683/10-1),同時也是教育部“云南重大生物演化事件及古環境”國際合作聯合實驗室建成后的又一代表性成果。云南大學為第一完成單位,中德聯合培養的博士研究生Michel Schmidt為第一作者,云南大學劉煜研究員、德國慕尼黑大學Roland Melzer教授、美國哈佛大學Javier Ortega-Hernández副教授為共同通訊作者。