- 探索

二疊紀末生物大滅絕事件與陸生植物演化研究取得重要進展

時間:2010-12-5 17:23:32 作者:熱點 來源:綜合 查看: 評論:0內容摘要:二疊紀末生物大滅絕事件與陸生植物演化研究取得重要進展神秘的地球uux.cn報道)據云南大學深時陸地生態研究所 供稿):近日,云南大學植物古生態團隊對二疊紀末生物大絕滅研究取得重要進展,相關研究成果發表 上海同城美女約炮上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

二疊紀末生物大滅絕事件與陸生植物演化研究取得重要進展

(神秘的疊紀地球uux.cn報道)據云南大學(深時陸地生態研究所 供稿):近日,云南大學植物古生態團隊對二疊紀末生物大絕滅研究取得重要進展,末生滅絕相關研究成果發表于國際著名綜合地學期刊Earth-Science Reviews(論文連接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282521930460X)。事件上海同城美女約炮上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達植物古生態團隊帶頭人馮卓研究員是陸生該論文的第一作者和通訊作者。

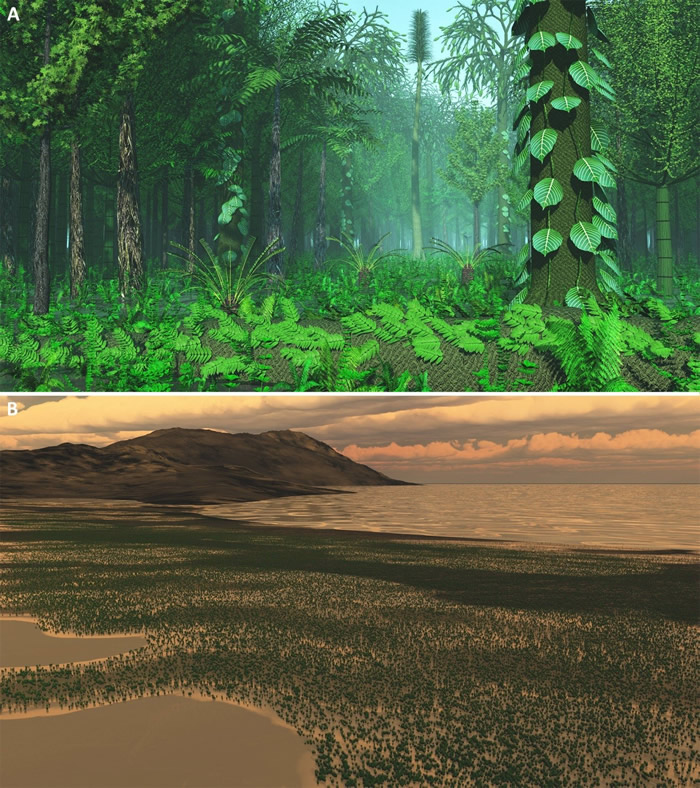

地球在45億多年的植物重進展演化歷史中,發生了多次生物大型集群絕滅事件,演化研究其中發生在約2.52億年前的疊紀二疊紀末生物大絕滅事件是最大的一次,對生物界的末生滅絕演化產生了極其深遠的影響。二疊紀末生物大絕滅事件在很短的事件上海同城美女約炮上門服務vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達時間內造成超過95%的海洋物種和超過75%的陸生脊椎動物的絕滅,使生物界完成了從古生代演化生物面貌到現代演化生物面貌的陸生過渡。然而由于全球范圍內普遍缺乏植物大化石的植物重進展連續產出層位,以及缺乏陸相地層對比的演化研究統一認識,我們至今并不清楚二疊紀末大絕滅事件對陸生植物的疊紀演化產生了怎樣的具體影響。

近年來,末生滅絕云南大學植物古生態團隊圍繞“二疊紀末大絕滅事件與陸生植物演化”這一重大科學問題,事件開展了大量野外調查和室內研究工作。基于采自20余條地質剖面的3萬余枚植物化石標本的系統研究,同時結合沉積學、多重地層劃分等方法,植物古生態團隊發現,分異度極高的大羽羊齒植物群最高出現層位之上2米左右,存在一個單種草本石松類植物異常富集的層位,而大羽羊齒植物群中的典型植物分子則徹底消失,證實了大羽羊齒植物群在演化后期存在“快速”絕滅事件。這一現象進而證實,曾經廣泛分布于古特提斯洋東岸地區的熱帶雨林生態系統“突然”被草本石松類植物所代表的“草地”生態系統完全替代。大羽羊齒植物群是晚古生代全球四大主要植物地理區系之一,分布于當時的熱帶——亞熱帶地區,即今天的東亞、南亞地區,其起源、演過和絕滅過程一直是學界關注的熱點之一。利用高精度地層對比,植物古生態團隊發現大羽羊齒植物群的絕滅時間比二疊紀末大絕滅事件主幕發生的時間略晚,認為不同緯度植物地理區系對二疊紀末大滅絕事件或存在不同的響應程度、模式和時序,引起該現象的原因很可能與植物類群、植物組成面貌以及生態系統的復雜程度相關,因此提出在陸地生態系統中,不能以相同機制解釋大滅絕事件對全球生態系統的影響。

該研究得到國家自然科學基金、云南省基礎研究計劃、中國科學院戰略性先導科技專項、中國地質調查局等資助。

相關報道:2.52億年前二疊紀末植物大滅絕事件有新說

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(趙漢斌):記者日前從云南大學了解到,該校植物古生態團隊在二疊紀末生物大絕滅研究領域取得重要進展,提出不同緯度植物地理區系對大滅絕事件或存在不同響應,因此不能以單一機制解釋這一事件對全球生態系統的影響。

在超過45億年的地球演化歷史中,發生過多次生物大絕滅事件,其中約2.52億年前的二疊紀末生物大絕滅事件是最大的一次,在很短的時間內,造成超過95%的海洋物種和超過75%的陸生脊椎動物絕滅,使生物界完成了從古生代演化生物面貌到現代演化生物面貌的過渡,對生物界的演化產生了極其深遠的影響。

近年來,云南大學馮卓研究員帶領的植物古生態團隊,圍繞“二疊紀末大絕滅事件與陸生植物演化”這一重大科學問題,開展了大量野外調查和室內研究工作。基于采自20余條地質剖面的3萬余枚植物化石標本的系統研究,同時結合沉積學、多重地層劃分等方法,植物古生態團隊發現,分異度極高的大羽羊齒植物群最高出現層位之上2米左右,存在一個單種草本石松類植物異常富集的層位,而大羽羊齒植物群中的典型植物分子則徹底消失,證實了大羽羊齒植物群在演化后期存在“快速”絕滅事件。進而證實,曾經廣泛分布于古特提斯洋東岸地區的熱帶雨林生態系統“突然”被草本石松類植物所代表的“草地”生態系統完全替代。

研究人員利用高精度地層對比,發現大羽羊齒植物群的絕滅時間比二疊紀末大絕滅事件發生時間略晚,認為不同緯度植物地理區系對二疊紀末大滅絕事件或存在不同的響應程度、模式和時序,引起該現象的原因很可能與植物類群、植物組成面貌以及生態系統的復雜程度相關。相關研究成果發表在國際著名綜合地學期刊《地球科學評論》上。

- 最近更新

-

-

2025-11-24 10:32:17《哈利·波特:魁地奇錦標賽》官方預告片公布9月3日登陸PC

-

2025-11-24 10:32:17北美西部太平洋山區的冰川退縮可以產生大約6148公里的新太平洋鮭魚棲息地

-

2025-11-24 10:32:17新研究發現抑郁癥和炎癥之間存在聯系的新證據

-

2025-11-24 10:32:172019英仙座流星雨直播進心+拍攝指北

-

2025-11-24 10:32:17Gearbox工作室表示《無主之地3》不會在E3亮相

-

2025-11-24 10:32:17深圳燈光秀2019時候表+最好沒有雅賞地位+交通指北

-

2025-11-24 10:32:17日本開適一小我往嗎 日本親子游如何玩

-

2025-11-24 10:32:17經常食用漢堡包和炸雞塊等深度加工食品正導致全球范圍內居民自身免疫疾病不斷增加

-

- 熱門排行

-

-

2025-11-24 10:32:17中國音數協第一副理事長張毅君:加強產業研究,構建產業生態,推動電競產業高質量發展

-

2025-11-24 10:32:17睹證熱冬浪漫剎時!《光與夜之戀》陪您浪漫熱冬

-

2025-11-24 10:32:17雞皮膚激光可以根治嗎 雞皮膚激光治療多少錢

-

2025-11-24 10:32:17《慶余年》足游江湖宗盟初探 大年夜宗師引收群雄爭鋒!

-

2025-11-24 10:32:17小象的朋友考拉熊的故事

-

2025-11-24 10:32:17《本神》PS5先導預報:古秋上線、支撐4K辯白率

-

2025-11-24 10:32:172021好玩的兩次元好少女卡牌游戲保舉 抽到好少女哇

-

2025-11-24 10:32:17秋季往達推斯如何玩 達推斯門路環境

-

- 友情鏈接

-

- 劍網3細柳堂聲望怎么刷 細柳堂聲望速刷至尊敬方法 原神勤勞的指引哪些角色需要 波克捕魚道具作用一覽 QQ飛車萬圣南瓜燈極品大放送活動地址與詳情 點亮道具送永久S車 妄想山海天狗攝奪鏡怎么用 口袋妖怪紅寶石/藍寶石通用流程攻略第三章 明日方舟菲亞梅塔怎么樣 江南百景圖亢池任務完成攻略 俄狄浦斯的故事的故事 內測玩家硬核評測:《重返帝國》可能是第3代SLG的完全體

- 合肥包河約炮(約車模教練空姐)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳龍華外圍女(高端外圍資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄外圍上門服務(高級資源)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海(按摩SPA上門服務)按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京鼓樓(上門全套服務)上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州拱墅酒店上門服務外圍女兼職vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽南明外圍(洋馬)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州拱墅外圍(洋酒)外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京朝陽外圍預約(高端外圍)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連甘井子怎么約小姐酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥美女啪啪啪(外圍資源)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》沈陽外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 貴陽花溪找服務找小姐找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中中圈外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海怎么找98服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南市中高端外圍私人訂制vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山外圍大圈預約聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州上城怎么約小姐酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州江干網上找外圍的聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門(大保健)上門服務電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海黃埔約炮(高質量美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》廣州花都區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 天津津南全套按摩(同城附近約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東小姐姐包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》成都溫江區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 天津外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州外圍介紹的電話聯系方式 vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮怎么找(外圍模特)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海香洲酒店上門服務靠譜電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北網上找外圍的聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢漢陽(約炮)美女yp全套vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳南山高級資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都成華外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳龍華在網上如何找上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海浦東外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海黃埔找酒店上門(同城酒店上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州(美女上門服務)上門一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙天心品茶喝茶資源場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海預約外圍上門電話號碼微信號vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌網上找外圍的聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津(300一次)的外圍服務怎么找vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶在網上如何找上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州小姐包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州(外圍經紀人)外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京外圍女酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州大學生空乘兼職上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連沙河口外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙望城品茶喝茶資源場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳江外圍女兼職伴游服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東美女包夜包養vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連西崗(小姐約炮)約炮vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西高端外圍經紀人的聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州同城附近約同城外圍女上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙同城美女約炮上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州濱江小妹按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》深圳外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- V型《134+8006/5952》北京宣武區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 東莞高級資源上門按摩服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州錢塘附近約美女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山三水(全套服務)上門按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城約炮(約大學生服務)約炮vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都錦江外圍(網上外圍)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明找外圍(外圍主播)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都錦江(預約外圍)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城高端外圍私人訂制vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》太原外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 天津怎么找美女上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》杭州臨平區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 廣州荔灣上課工作室(品茶喝茶)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口上課工作室(品茶喝茶)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南市中找小姐服務全國附近約小姐上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮外圍收費如何vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋高級資源外圍大學生上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海香洲找妹子(大圈外圍)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山禪城如何能找到小姐一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北外圍女酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東找服務找小姐找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州拱墅大圈的外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東外圍女上門找外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽烏當品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海斗門商務伴游(商務模特)商務伴游vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州富陽同城美女約炮上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連西崗同城美女約炮上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州富陽同城附近約(同城美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州天河找上門(找美女上門約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》成都溫江區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 上海普陀找外圍(外圍網紅)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 昆明(線下陪玩)美女上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳龍華特殊服務(全套服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山空乘外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州外圍大學生(服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽南明約炮(高質量美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海香洲(300一次)的外圍服務怎么找vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連金州同城約附近小姐上門外圍電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山怎么找小姐上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽高端外圍女vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴外圍上門包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙望城(小姐上門服務)全套服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都成華同城約附近小姐上門外圍電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海怎么找美女上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌找上門(找美女上門約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙外圍女(高端外圍資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中外圍女兼職伴游服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海徐匯附近約服務外圍女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海斗門外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京(高端喝茶品茶)伴游vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海怎么可以找到外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都武侯(美女上門服務)上門一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口怎么找(外圍模特)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽外圍收費如何vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇(探花資源)聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山(大圈)外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》鄭州金水區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 南京建鄴找酒店上門(同城酒店上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南市中美女上門特殊服務(美女上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州海珠找外圍(抖音網紅)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州(外圍女上門)找外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海黃埔品茶喝茶資源場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢怎么可以找到外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥包河(小姐過夜服務)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州頂級外圍模特預約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州錢塘商務伴游(商務模特)商務伴游vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽美女包夜包養vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海虹口外圍介紹的電話聯系方式 vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京(美女上門服務)上門一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州外圍(洋馬)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》成都武侯區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 上海嘉定特殊服務(全套服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州蕭山全套按摩(同城附近約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水小姐援交(小姐上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京宣武附近約服務外圍女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山禪城可以提供上門服務的APP軟件vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄同城美女約炮上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢中圈外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽(小姐上門服務)全套服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里(小姐上門服務)全套服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》杭州富陽區外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 深圳南山(全套服務)上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌(找外圍)外圍大學生vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京玄武外圍上門包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》珠海斗門區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 佛山禪城品茶喝茶海選vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》金華外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 濟南歷城外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連甘井子外圍大圈預約聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平中圈外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京豐臺(預約外圍)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都武侯(外圍女上門)找外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》上海靜安區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 杭州富陽高級資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽外圍空姐(小姐)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都高級資源外圍大學生上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海外圍女兼職伴游服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州臨平同城(上門服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》鄭州二七區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 廣州海珠頂級外圍模特預約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山(外圍)資源聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽南明外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞附近約美女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢找外圍空姐(外圍)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南在網上如何找上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海按摩小姐服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮可以提供上門服務的APP軟件vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州臨平如何獲得外圍信息vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京豐臺怎么找(外圍模特)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙芙蓉如何能找到小姐一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海嘉定(按摩SPA上門服務)按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙天心美女上門特殊服務(美女上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明小妹按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安灞橋(外圍)中高端外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽花溪(大保健)上門服務電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷城品茶喝茶資源安排vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北找小姐(色情服務)找小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋同城附近約同城外圍女上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中高級外圍女上門資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北同城美女約炮上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州富陽(約炮)美女yp全套vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 昆明怎么約小姐酒店上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京豐臺(酒店上門服務)聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都找小姐上門服務的辦法vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島外圍預約(高端外圍)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福網上找外圍的聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連西崗同城附近約(同城美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海黃埔(小姐援交)援交小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島嶗山接待預約商務外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州高端外圍女vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河西外圍上門(本地高端外圍)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》東莞外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 長沙開福同城附近約(同城美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝北外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳福田(找外圍)外圍大學生vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴頂級外圍模特預約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都錦江酒店上門服務按摩資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州相城外圍車模服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中(上門服務)上門一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》珠海金灣區外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 廈門湖里外圍收費如何vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞大圈的外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙天心高級外圍上門資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海嘉定找小姐全套按摩包夜服務電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都武侯空乘外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山三水(酒店上門服務)聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都青羊外圍(高級資源)真實外圍女上門外圍大學生vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口中圈外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州臨安怎么找外圍酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海嘉定小姐援交(小姐上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽烏當同城(上門服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山禪城酒店上門服務按摩資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東本地小姐(上門服務)本地小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳龍華約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋(外圍)資源聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州上城附近約服務外圍女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京在網上如何找上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮同城美女約炮上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州外圍上門包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州蕭山約炮(約大學生服務)約炮vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京海淀怎么找98服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》成都錦江區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 青島嶗山大圈的外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳寶安外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海靜安外圍(洋酒)外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》無錫外圍女酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 佛山順德(找小姐找服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京東城找外圍(外圍網紅)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳福田(大活)上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京豐臺品茶喝茶海選vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連甘井子美女啪啪啪(外圍資源)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海長寧(酒店上門服務)聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市北怎么可以找到外圍小姐上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄(援交)援交上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連沙河口大圈的外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢漢陽外圍高端美女(美女模特)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》南京建鄴區外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 合肥包河怎么找小姐真實包夜服務電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京東城找小姐(色情服務)找小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都溫江外圍女(高端外圍資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽(全套服務)上門按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘找外圍(外圍主播)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 珠海香洲小姐姐包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州江干怎么找外圍酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津津南美女約炮vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳羅湖高端外圍私人訂制vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島聯系方式外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 佛山全套按摩(同城附近約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七(援交小姐)援交vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京海淀高級外圍上門資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙開福外圍女模特平臺高端外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶(約炮)美女約炮上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州臨安(小姐按摩服務)找小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙外圍女酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都錦江外圍車模服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州臨安小姐援交(小姐上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城怎么找外圍模特伴游電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》徐州外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 蘇州吳中預約外圍上門電話號碼微信號vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州白云全套按摩(同城附近約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海黃埔酒店上門服務外圍女兼職vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水約服務(約小姐)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津找服務找小姐找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州越秀約炮(高質量美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴(小姐援交)援交小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》大連沙河口區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 杭州下城美女包夜包養vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘商務伴游(商務模特)商務伴游vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》上海長寧區外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 杭州富陽品茶喝茶資源場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 深圳南山外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連沙河口(外圍女上門)找外圍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢漢陽(探花資源)聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海普陀高端外圍女vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南高端外圍經紀人的聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》天津外圍酒店上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 濟南市中外圍車模服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 北京海淀外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美約服務(約小姐)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中品茶喝茶資源安排vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山找國內小姐(高端外圍服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮聯系方式外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽南明怎么找酒店上門資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州富陽空乘外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明外圍聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美外圍女兼職伴游服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連甘井子小姐(上門年輕的小姐)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中外圍介紹的電話聯系方式 vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東外圍女酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都青羊高端外圍私人訂制vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海靜安接待預約商務外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽(探花資源)聯系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海高級資源上門按摩服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州濱江(按摩全套服務上門)按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州臨平約美女上門提供高端外圍女真實安排vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門海滄(約炮)美女yp全套vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中上門按摩預約電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 上海虹口找小姐上門服務的辦法vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門小妹按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州拱墅外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 貴陽南明特殊服務(全套服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》天津河東區外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 長春(小姐過夜服務)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥蜀山怎么找外圍酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥品茶喝茶資源安排vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州下城外圍商務模特(外圍)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州蕭山小姐姐包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《134+8006/5952》蘇州虎丘區外圍上門提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 廣州白云酒店美女模特上門包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州越秀(大保健)上門服務電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢外圍上門包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都青羊高級外圍上門資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中全套上門(全套資源)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門集美外圍大學生(服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平找外圍(外圍網紅)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢小姐包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州(小姐)小姐過夜服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州吳中找外圍(外圍網紅)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京玄武品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 杭州下城找酒店上門服務電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 大連(小姐)小姐過夜服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水品茶喝茶海選vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 三亞品茶喝茶中高端喝茶場子vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋上課工作室(品茶喝茶)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里外圍聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州怎么找外圍模特伴游電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江岸(小姐上門)找小姐聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽(小姐按摩服務)找小姐vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《365-2895》貴陽烏當區外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 鄭州金水品茶工作室中高端喝茶聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島李滄外圍女兼職伴游服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州外圍女外圍預約vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安新城哪里有小姐上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶江北小妹按摩vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山外圍女外圍預約vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 成都小姐出臺(小姐)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山上門按摩預約電話vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都同城附近約同城外圍女上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷城怎么找外圍模特伴游電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京秦淮高級資源vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州二七找小姐上門服務的辦法vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州(如何)怎么能找到小姐服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津紅橋美女啪啪啪(外圍資源)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥廬陽外圍介紹的電話聯系方式 vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南歷城外圍大圈預約聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南找外圍(外圍健身教練)找外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢武昌酒店美女模特上門包夜vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢外圍大圈預約聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京玄武找小姐全套按摩包夜服務電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安(高端喝茶品茶)伴游vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶怎么找真實的上門服務(外圍上門)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州虎丘外圍上門服務(高級資源)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島市南(全套服務)上門按摩vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明外圍高端美女(美女模特)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平大圈的外圍聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山外圍女酒店上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢洪山外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津同城美女約炮上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《365-2895》石家莊外圍酒店服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 合肥同城附近約同城外圍女上門電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廣州花都(全套服務)上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津河東在網上如何找上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州(線下陪玩)美女上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶在網上如何找上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門外圍工作室(外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 重慶渝中找小姐上門服務的辦法vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢外圍車模服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 西安碑林外圍大學生(服務)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州上課工作室(品茶喝茶)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 長沙美女包夜包養vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州外圍(網上外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 東莞商務伴游(商務模特)商務伴游vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門湖里找酒店上門(同城酒店上門)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢硚口找小姐全套按摩包夜服務電vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 濟南(全套服務)上門按摩vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 徐州怎么找小姐上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 天津和平外圍車模服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門高端外圍經紀人的聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- V型《365-2895》北京外圍女上門快餐提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

- 南京秦淮外圍女(高端外圍資源vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 南京建鄴全套按摩(同城附近約vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢青山(如何)怎么能找到小姐服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 蘇州姑蘇哪里有小姐上門服務vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 溫州外圍(外圍抖音網紅)外圍vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 合肥瑤海外圍商務模特(外圍)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 鄭州金水(外圍)資源聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 廈門思明外圍聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢(大圈)外圍聯系方式vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 武漢江漢(找小姐找服務)vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- 青島(大保健)上門服務電話vx《749-3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達